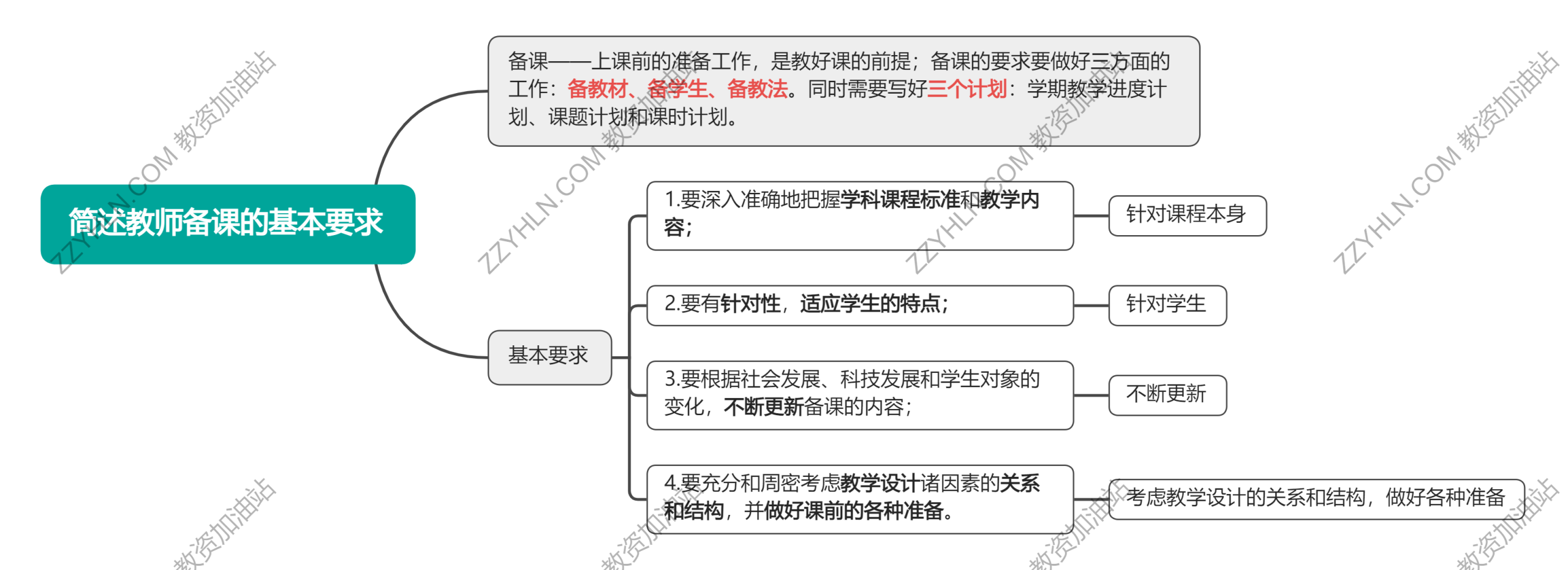

一、简述教师备课的基本要求

【口诀:三备+三计划】

- 备课——上课前的准备工作,是教好课的前提;备课的要求要做好三方面的工作:备教材、备学生、备教法。同时需要写好三个计划:学期教学进度计划、课题计划和课时计划。

- 基本要求

- 1.要深入准确地把握学科课程标准和教学内容;

- 针对课程本身

- 2.要有针对性,适应学生的特点;

- 针对学生

- 3.要根据社会发展、科技发展和学生对象的变化,不断更新备课的内容;

- 不断更新

- 4.要充分和周密考虑教学设计诸因素的关系和结构,并做好课前的各种准备。

- 考虑教学设计的关系和结构,做好各种准备

- 1.要深入准确地把握学科课程标准和教学内容;

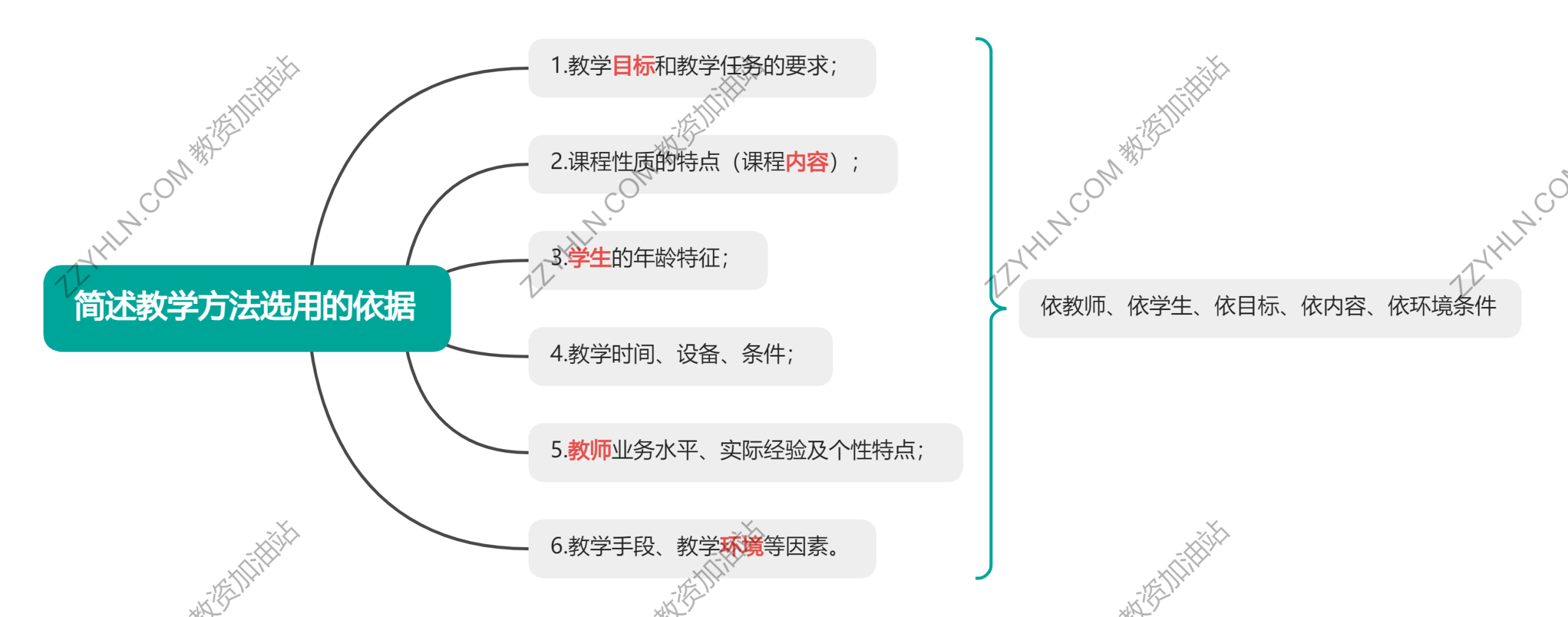

二、简述教学方法选用的依据

【口诀:依教师、依学生、依目标、依内容、依环境条件】

- 1.教学目标和教学任务的要求;

- 2.课程性质的特点(课程内容);

- 3.学生的年龄特征;

- 4.教学时间、设备、条件;

- 5.教师业务水平、实际经验及个性特点;

- 6.教学手段、教学环境等因素。

三、简述教学过程是一种特殊的认识过程/简述教学过程的本质

【口诀:简捷和间接,引导去教育】

- 间接性

- 主要学习间接经验,学习人类积累的科学文化知识,间接地认识世界。

- 引导性

- 学生需要在教师指导下认识,不能独立完成。

- 简捷性

- 学习人类积累的经验和科学文化知识走的是一条认识的捷径,是一种科学文化知识的再生产

- 教育性

- 教学过程是知情意统一的过程。既要传授知识,又要进行品德教育。

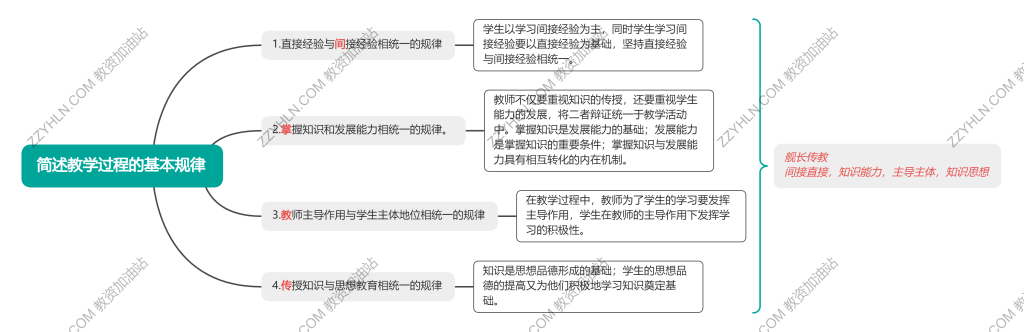

四、简述教学过程的基本规律

【口诀:舰长传教】(间接直接,知识能力,主导主体,知识思想)

- 1.直接经验与间接经验相统一的规律

- 学生以学习间接经验为主,同时学生学习间接经验要以直接经验为基础,坚持直接经验 与间接经验相统一。

- 2.掌握知识和发展能力相统一的规律。

- 教师不仅要重视知识的传授,还要重视学生能力的发展,将二者辩证统一于教学活动中。掌握知识是发展能力的基础;发展能力是掌握知识的重要条件;掌握知识与发展能力具有相互转化的内在机制。

- 3.教师主导作用与学生主体地位相统一的规律

- 在教学过程中,教师为了学生的学习要发挥主导作用,学生在教师的主导作用下发挥学习的积极性。

- 4.传授知识与思想教育相统一的规律

- 知识是思想品德形成的基础;学生的思想品德的提高又为他们积极地学习知识奠定基础。

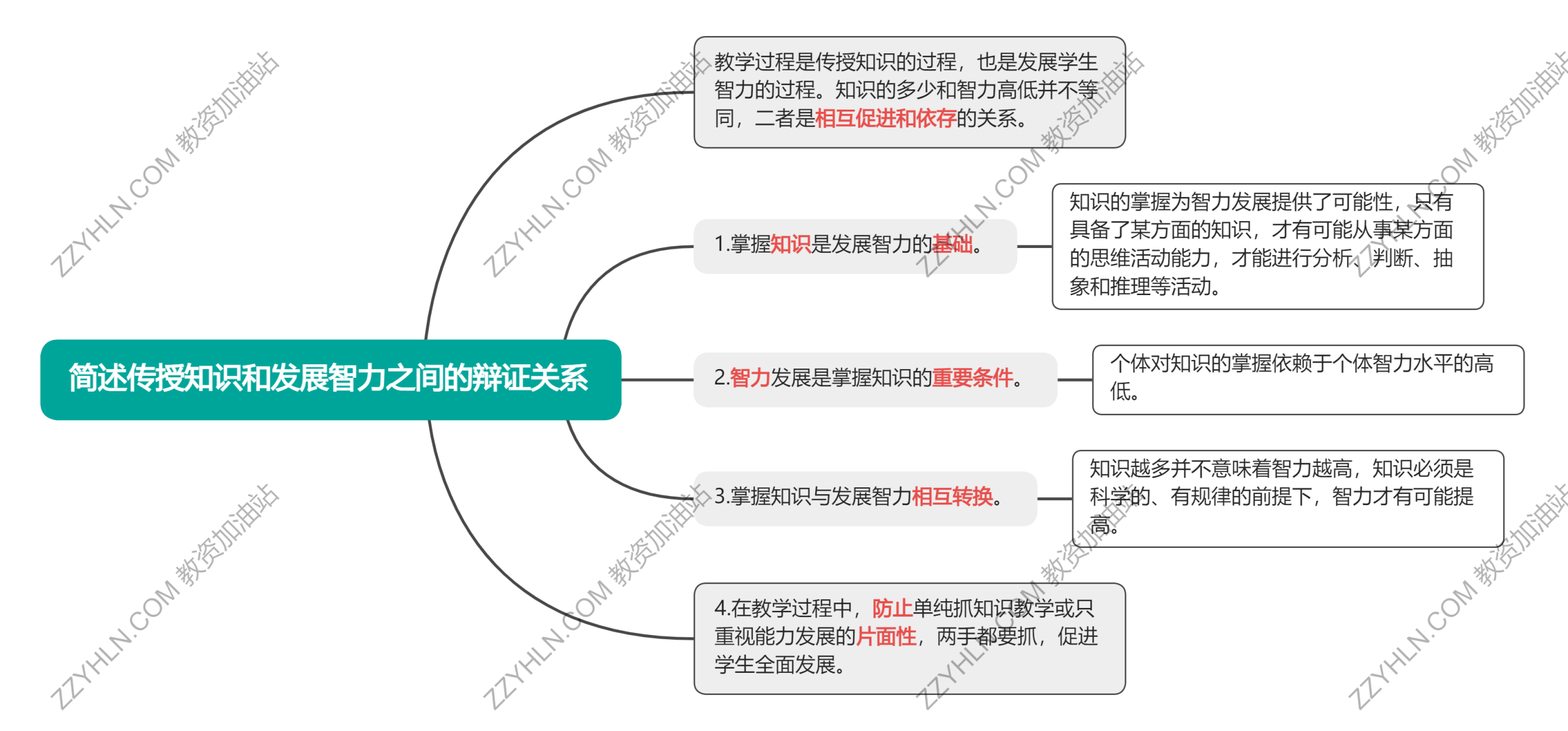

五、简述传授知识和发展智力之间的辩证关系

【帮助记忆:教学过程传授知识也发展智力,二者相互促进和依存;知识是基础,智力是重要条件;二者可以相互转化;防止片面,共同发展】

- 教学过程是传授知识的过程,也是发展学生智力的过程。知识的多少和智力高低并不等同,二者是相互促进和依存的关系。

- 1.掌握知识是发展智力的基础。

- 知识的掌握为智力发展提供了可能性,只有具备了某方面的知识,才有可能从事某方面的思维活动能力,才能进行分析、判断、抽象和推理等活动。

- 2.智力发展是掌握知识的重要条件。

- 个体对知识的掌握依赖于个体智力水平的高低。

- 3.掌握知识与发展智力相互转换。

- 知识越多并不意味着智力越高,知识必须是科学的、有规律的前提下,智力才有可能提高。

- 4.在教学过程中,防止单纯抓知识教学或只重视能力发展的片面性,两手都要抓,促进学生全面发展。

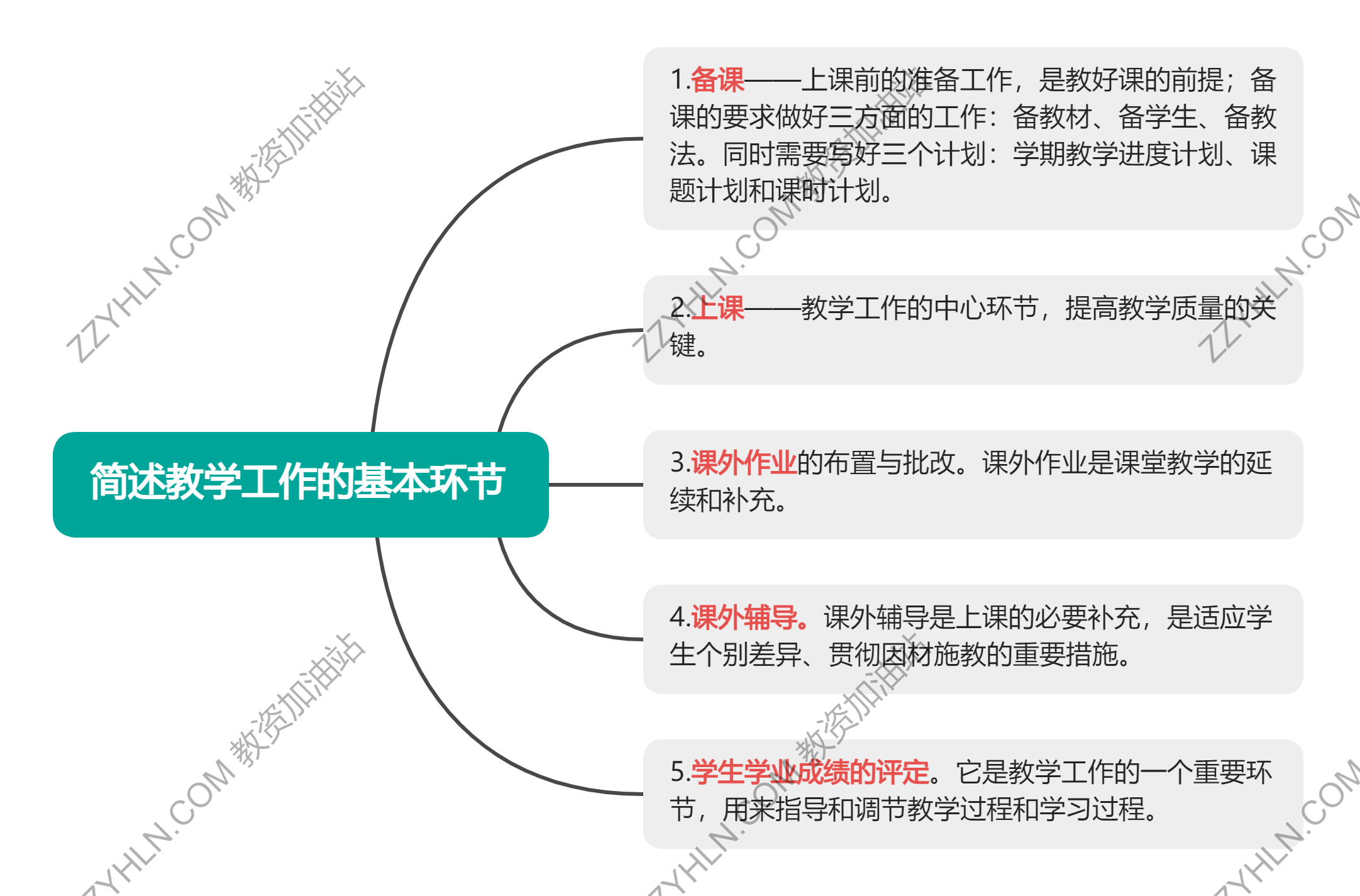

六、简述教学工作的基本环节

【帮助记忆:备课三备三计划、上课是中心环节、课外作业是延续和补充、课外辅导是必要补充、学业成绩评定用来指导和调节】

- 1.备课——上课前的准备工作,是教好课的前提;备课的要求做好三方面的工作:备教材、备学生、备教法。同时需要写好三个计划:学期教学进度计划、课题计划和课时计划。

- 2.上课——教学工作的中心环节,提高教学质量的关键。

- 3.课外作业的布置与批改。课外作业是课堂教学的延续和补充。

- 4.课外辅导。课外辅导是上课的必要补充,是适应学生个别差异、贯彻因材施教的重要措施。

- 5.学生学业成绩的评定。它是教学工作的一个重要环节,用来指导和调节教学过程和学习过程。

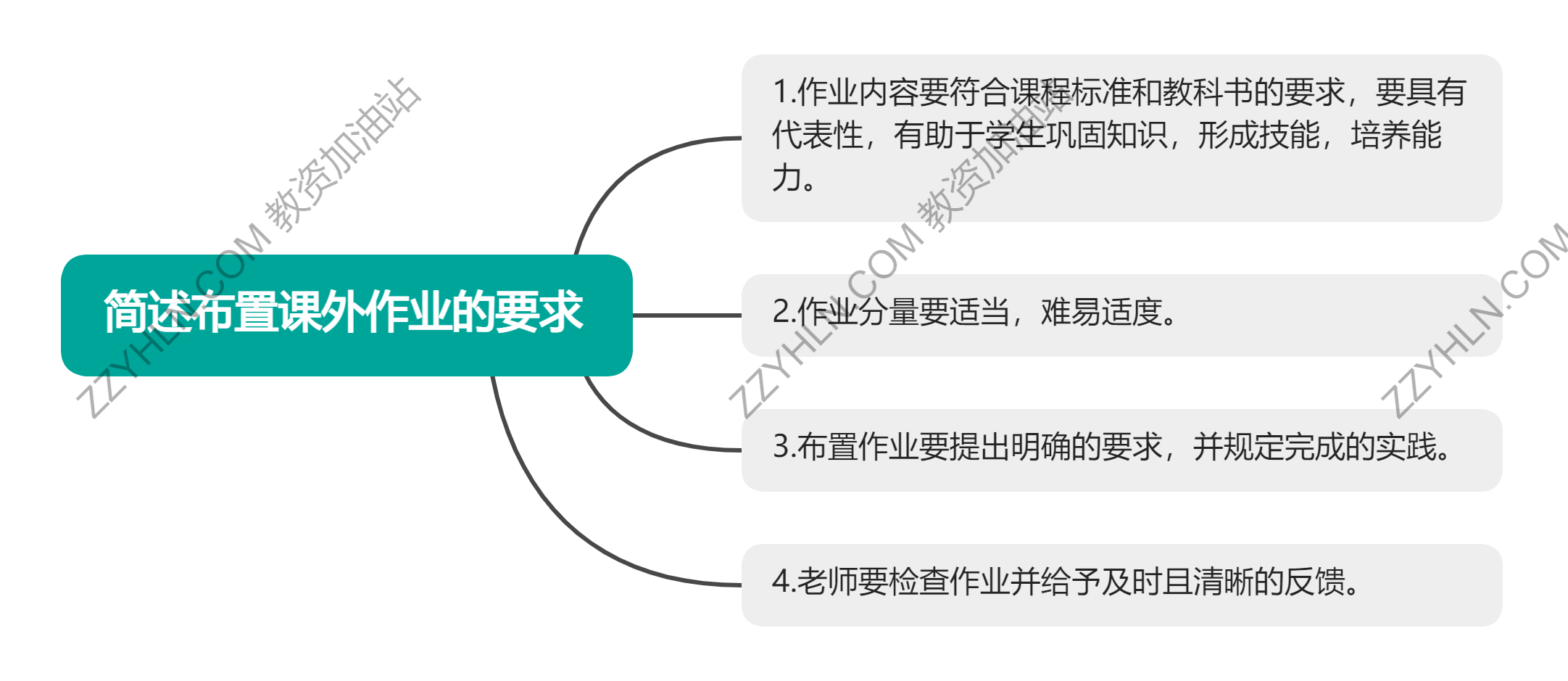

七、简述布置课外作业的要求

【帮助记忆:作业内容、分量,明确要求,反馈及时】

- 1.作业内容要符合课程标准和教科书的要求,要具有代表性,有助于学生巩固知识,形成技能,培养能力。

- 2.作业分量要适当,难易适度。

- 3.布置作业要提出明确的要求,并规定完成的时间。

- 4.老师要检查作业并给予及时且清晰的反馈。

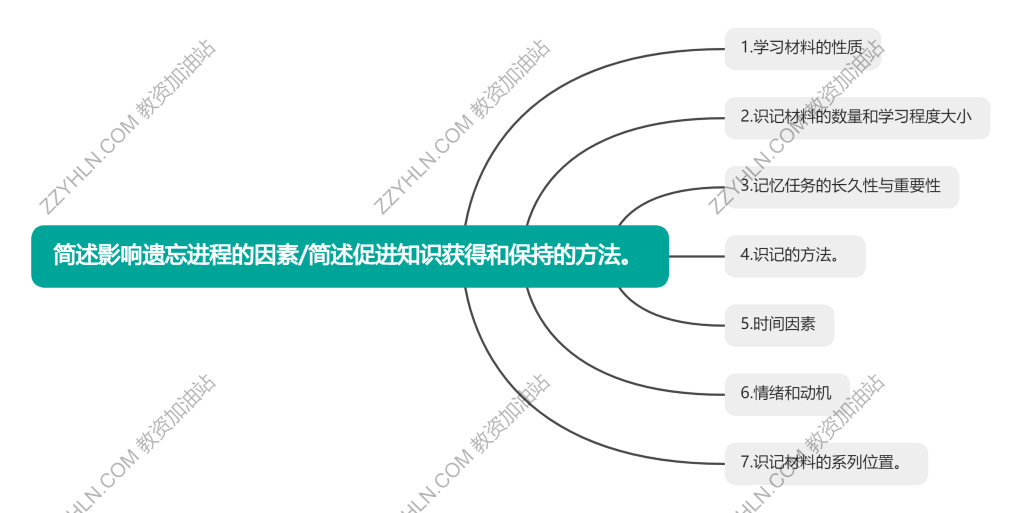

八、简述影响遗忘进程的因素/简述促进知识获得和保持的方法。

【帮助记忆:材料性质——图文?,数量和程度——多少?,长久重要,方法,时间,情绪动机,首尾更好记】

- 1.学习材料的性质

- 2.识记材料的数量和学习程度大小

- 3.记忆任务的长久性与重要性

- 4.识记的方法。

- 5.时间因素

- 6.情绪和动机

- 7.识记材料的系列位置。

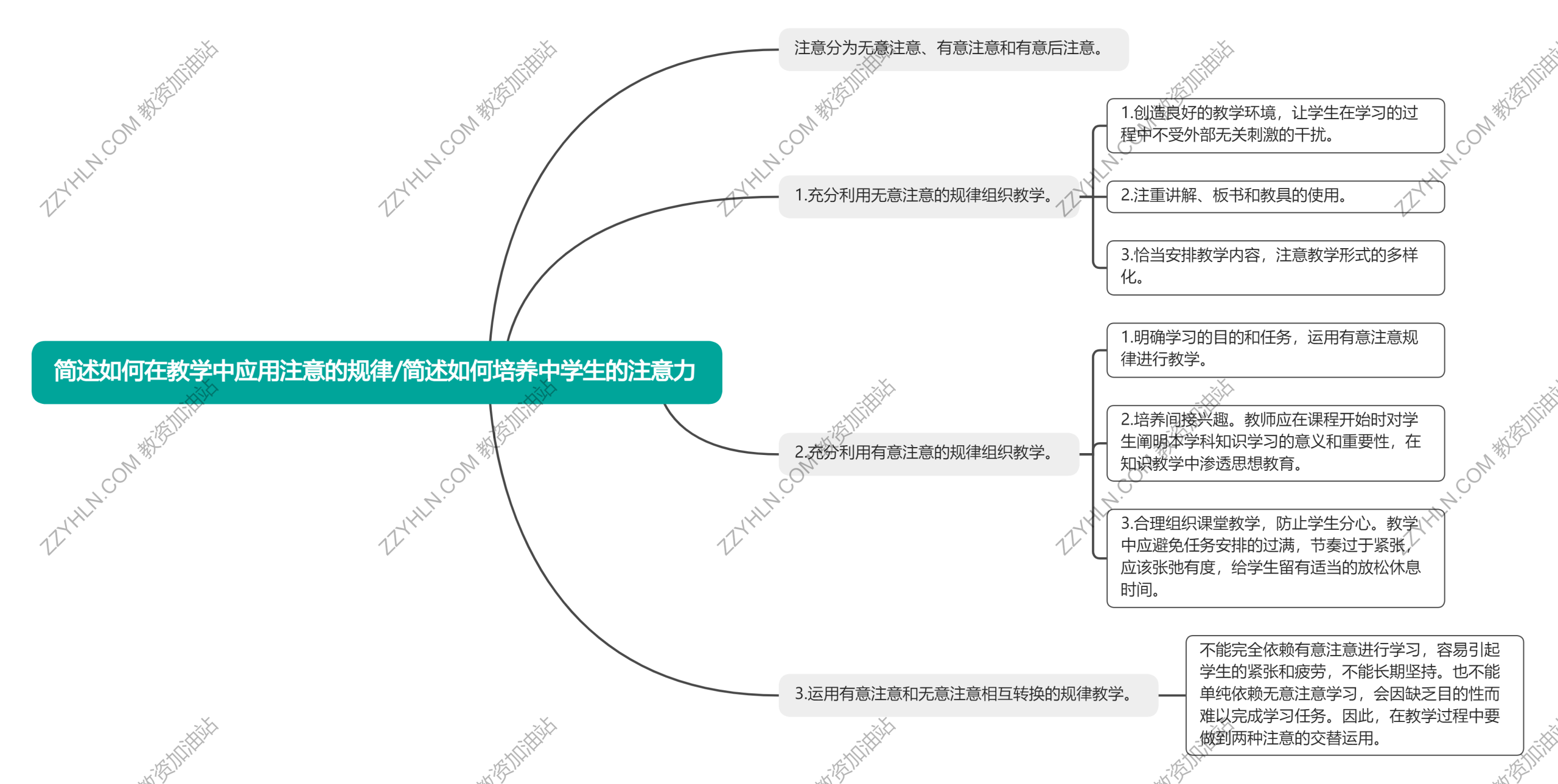

九、简述如何在教学中应用注意的规律/简述如何培养中学生的注意力

【帮助理解:无意注意:好环境不受干扰,讲解板书教具好引起无意注意,教学形式好吸引无意注意;有意注意:明确目的运用规律,培养间接兴趣渗透思想教育,松弛有度防止分心;两者相结合相互转换】

- 注意分为无意注意、有意注意和有意后注意。

- 1.充分利用无意注意的规律组织教学。

- 1.创造良好的教学环境,让学生在学习的过程中不受外部无关刺激的干扰。

- 2.注重讲解、板书和教具的使用。

- 3.恰当安排教学内容,注意教学形式的多样化。

- 2.充分利用有意注意的规律组织教学。

- 1.明确学习的目的和任务,运用有意注意规律进行教学。

- 2.培养间接兴趣。教师应在课程开始时对学生阐明本学科知识学习的意义和重要性,在知识教学中渗透思想教育。

- 3.合理组织课堂教学,防止学生分心。教学中应避免任务安排的过满,节奏过于紧张,应该张弛有度,给学生留有适当的放松休息时间。

- 3.运用有意注意和无意注意相互转换的规律教学。

- 不能完全依赖有意注意进行学习,容易引起学生的紧张和疲劳,不能长期坚持。也不能单纯依赖无意注意学习,会因缺乏目的性而难以完成学习任务。因此,在教学过程中要做到两种注意的交替运用。

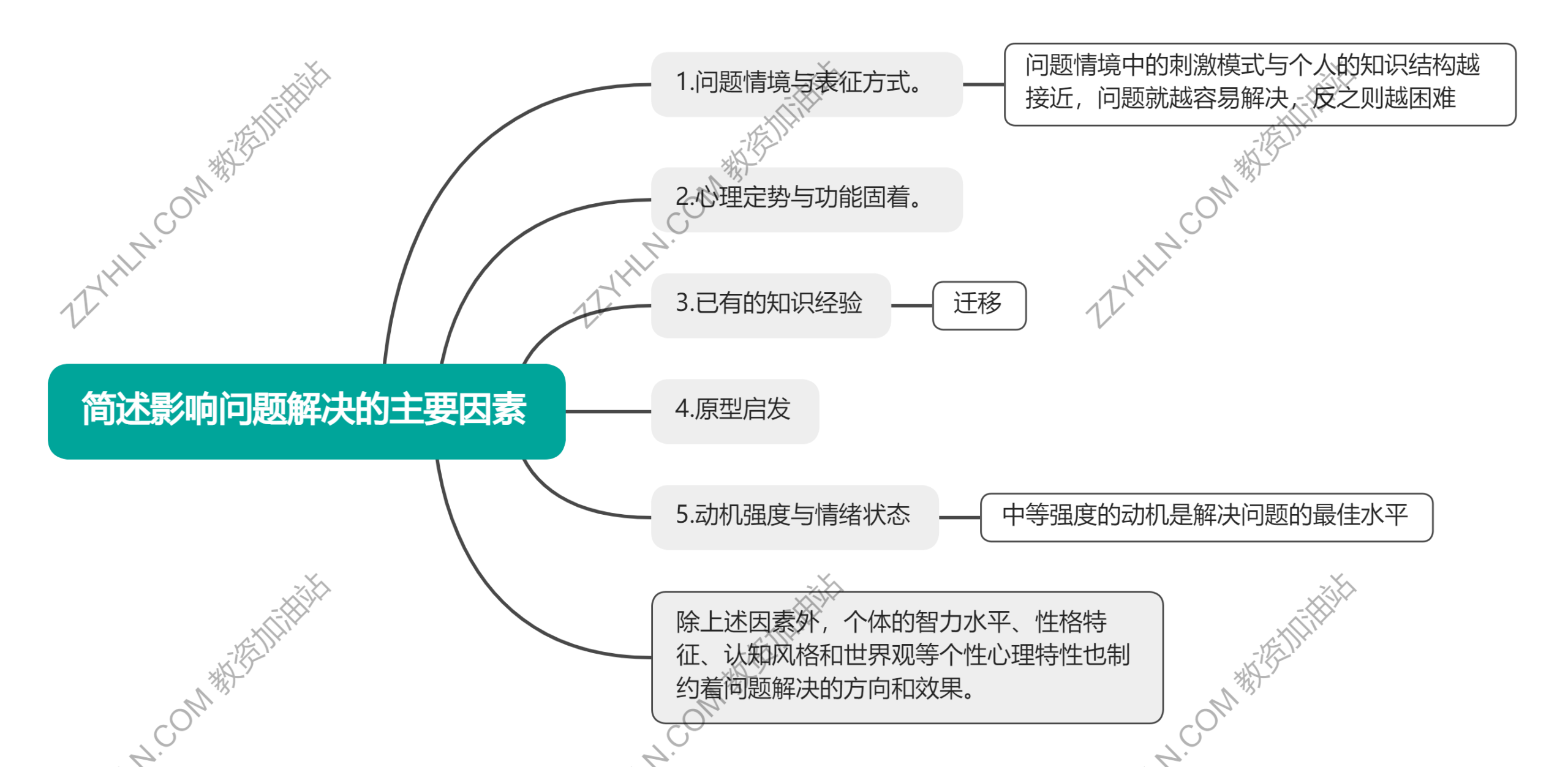

十、简述影响问题解决的主要因素

【帮助记忆:情境表征、定势、知识迁移、原型、动机情绪、个性心理特性】

- 1.问题情境与表征方式。

- 问题情境中的刺激模式与个人的知识结构越接近,问题就越容易解决,反之则越困难

- 2.心理定势与功能固着。

- 3.已有的知识经验

- 迁移

- 4.原型启发

- 5.动机强度与情绪状态

- 中等强度的动机是解决问题的最佳水平

- 除上述因素外,个体的智力水平、性格特征、认知风格和世界观等个性心理特性也制约着问题解决的方向和效果。